중앙공원이나 센트럴파크나

다른 사람들도 나와 같을까? 내 경우는 TV를 보다 광고가 나오면 그 시간만큼 다른 채널로 돌렸다가 돌아간다. 나 같은 사람들이 있어서 그런지 어떤 방송에서는 광고가 끝나는 시간을 초단위로 알려주는 곳도 있다. 귀찮게 다른 곳에 들렀다 오느니 몇 초 있으면 끝나니까 잠깐 참아달라는 정중한 요청쯤으로 받아들여진다. 그런데 어제 저녁에는 광고 한 편을 다 보았다.

그 광고가 언제부터 방영됐는지는 모르겠지만 난 어제 처음 보았다. 한글날이 가까워 그런 광고가 나왔겠지만 한글에 대한 자긍심을 심어주는 공익광고 형태이면서도 한글의 자음과 모음을 이용한 구성이 참 좋다고 느끼며 어떤 상품일까 궁금해 하는데 마무리에 나오는 자막이 “바르는 뷰티”였다. 그 대목에서 난 참 광고 예쁘게 잘 만들었는데 그 구성에 어울리게 “바르는 뷰티”가 아니라 “바르는 아름다움”이라 했으면 상품이 더욱 빛나지 않았을까 하는 생각이 들었다. 전 세계에서 우리만큼 많은 형용사를 가지고 있는 나라도 없다는데 글이 중요하면 말도 중요하지 않을까?

며칠 전 화려한 강남의 익숙하지 않은 이면지역에 갈 기회가 있었다. 이면지역이라 하더라도 익숙한 국제적 상표와 각종 유명 국내 상표가 즐비한 건물들이 들어찬 지역이었다. 간선도로변처럼 돌출간판도 없으니 거리는 한층 깨끗해보였다. 아마도 돌출간판 같은 건 없어도 될 만큼의 자부심이 있는 거리 같았다. 그 거리에서 내가 느낀 건 도로표지판 외에 한글이 거의 없다는 것이었다. 건물이름도 점포이름도 상표도, 심지어는 한국인의 이름까지도 모두가 영문으로 되어 있었다. 단지 내가 가서 점심을 먹은 한식당 이름과 그 식당의 차림표에만이 한글이 존재하고 있었다. 그 동네에서는 도로 표지판이 한글로 존재한다는 것에 불만이 있을 수도 있겠다는 맹랑한 생각이 들었다. 그 동네 건물들 안팎에서 이야기를 나누는 사람들은 분명 한국인이었는데.

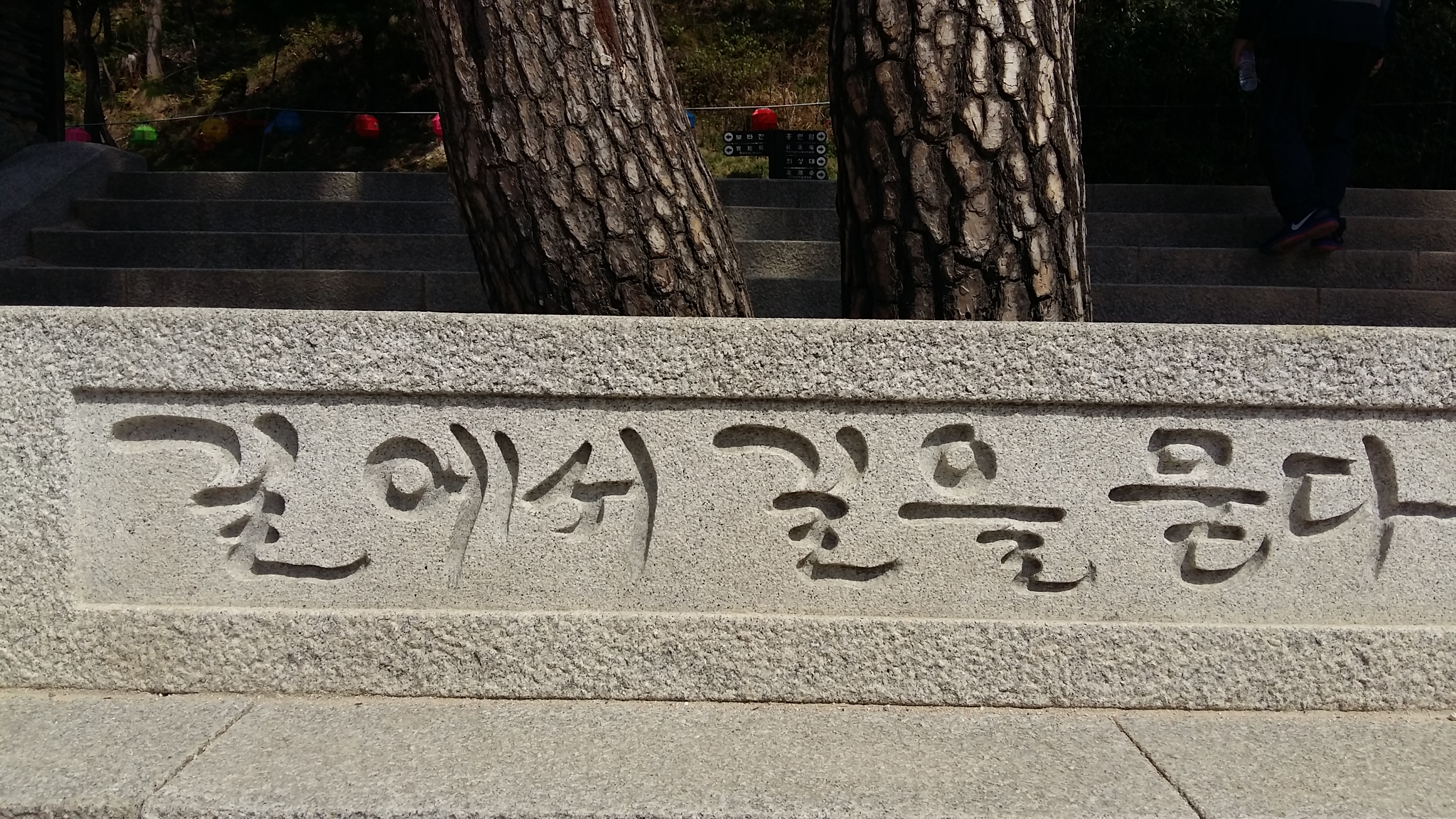

내가 살고 있는 곳에서 10분만 걸어가면 사용하지 않고 오래 방치되었던 철길을 최근에 공원으로 만들어 놓은 곳이 있다. 참 잘 만들었다. 세월이 좀 흐르면 기다란 큰 숲이 될 것이다. 그 초입에 새로 지은 공공화장실이 있다. 젊은 층은 다르겠지만 오가는 사람들이 그저 짐작으로 화장실임을 알고 이용하고 있다. 그 건물에는 아무런 표식이 없다. 단지 간유리로 된 출입문에 커다란 영문자로 한쪽엔 'MAN' 또 한쪽에는 'WOMAN'이라고만 표기되어 있을 뿐이다. 국제적으로 통용되는 남녀가 가운데 줄 옆으로 나란히 서있는 화장실 표식 그림도 붙어 있지 않다. 공공기관에서 행하는 공사에 우리나라 공공화장실 표시를 어찌해야 되는지 정해진 표준이 없어 그리 되었다면 그것 자체가 부끄러운 일이겠지만 그게 없다 하더라도 민간건물이나 사적인 용도의 건물도 아닌 전 세대의 국민을 대상으로 하는 공공기관에서 행하는 일에 한글로 남녀표기 없이 그저 영어 표기만 출입문에 새겨 넣었다는 것은 한글에 대한 어떤 의미인가? 해당 구청에 민원을 넣었다. 돌아온 대답은 고치겠다는 게 아니고 “국문이 없다는 거죠?”였다. 내가 어렸을 때 좀 유식한 어른들은 한글이라고 하지 않고 국문이라고 했다. 한 갑자 다 돌고 십년의 세월을 흘려보낸 나도 지금 한글이 아니고 국문이라는 말은 참 어색하게 들린다. 그 대답을 한 그 분의 연세는 어찌되는지 궁금하다. 민원을 넣은 지 좀 시간이 흘렀지만 그 화장실 건물에 아직 한글은 없다.

‘작가’는 ‘글을 쓰는 사람’을 의미한다. 그래서 ‘언어의 마술사’라는 별명이 붙여져 있다. 이는 곧 일반인들과는 다르게 적시적소에 아주 적절한 말을 골라 사용하는 능력을 보유함으로써 그 글을 읽는 사람들에게 이해와 재미를 배가시키기 때문에 붙여진 별명이기도 하다. 작가 속에는 소설가나 시인, 수필가처럼 창작을 하는 사람도 있는 반면에 외국 작품을 번역하는 사람은 ‘번역작가’, 방송에서 활동하는 사람들은 ‘방송작가’라 불리는 분들도 있다. 모두가 언어구사능력, 문장구성능력 및 단어선택능력이 보통사람들에 비하여 탁월한 사람들이다. 그런데 요새 많은 방송프로그램에서, 특히 자막을 많이 사용하는 예능프로그램이나 예능적 스포츠 프로그램 등에서는 작가라는 존칭을 붙여드리고 싶은 분은 발견하기가 어렵다. 무언가를 나타내기 위하여 우리말에서 적절한 단어를 찾기보다는 그 상황을 표시하는 외국어에 우선을 두기 때문이다. 어렵게 우리 단어를 찾느니 외래어도 아닌 외국어 단어를 무조건적으로 수시로 끼워 넣는 사람들을 작가라 불러주고 싶은 생각은 없다. 무언가를 강조하고 싶은 장면에서는 더하다. 강조에 적절한 우리말을 우선 찾는 게 아니라 외국어를 끼워 넣음으로써 강조의 효과를 노리는 것이다.

누군가가 나에게 “그럼 당신은 외국어 없이 우리말만 가지고 모든 것을 표현하나?” 라고 물을 수도 있다. 물론 나도 많은 외국어 단어를 대화나 글 속에 끼워 넣는다. 그러나 대부분은 우리 단어가 없어 외국어가 우리말로 지정된 외래어들이다. 대부분의 사람들은 일반인들과의 공개된 대화에서 무분별하게 외래어가 아닌 외국어를 마구잡이로 사용하지는 않는다. 그루브, 리스펙트, 팩트, 컬쳐, 매거진, 레드, 블랙, 트래블, 리빙...등등. 오랫동안 잘 쓰이고 있는 수도 없는 우리말 단어들이 특별한 사람들에 의하여 특정한 목적으로 외국어로 번역되어 우리말 속에 끼어들고 있으며 그에 따라 해당 우리말은 사용 빈도가 점점 줄어들고 있다. ‘위드 코로나’라니 언제부터 With가 우리말화 되었을까? 그 많은 한글 관련, 우리말 관련 단체들도 이에 대한 언급이 없다. 공공기관에는 ‘우리말 지킴이’라는 직책도 있다고 들었는데. ‘코로나와 함께’ 혹은 ‘코로나와의 생활’ 등을 선택하면 전 국민이 코로나 환자처럼 보일까봐 그런가? 영어 단어 자체가 ‘코로나와 함께’라는 뜻인 것을.

“중앙공원에 갈까? 센트럴파크에 갈까?” 묻는 할머니께 손자 녀석에게서 돌아온 대답은

“할머니, 중앙공원이나 센트럴파크나 그게 그거예요.”

한글날이 돌아왔다. 방송이나 신문에서는 예년처럼 또 한글을 강조하고 우리말을 강조하겠지. 한글과 우리말의 내로남불은 자신들이 하고 있는 것이라 생각지도 않을 것이다. 재개발도 아닌데 멀쩡하게 오랫동안 존재하던 ‘중앙공원’은 어느 날 갑자기 없어지고 같은 곳이 ‘센트럴파크’가 되는 일은 더 이상 없었으면 한다. 뉴욕 한복판도 아니고 그게 그거인데....

2021년 10월 8일

하늘빛

'이야기 흐름속으로 > 내가 쓰는 이야기' 카테고리의 다른 글

| 11월의 마지막 밤엔 (0) | 2021.11.01 |

|---|---|

| 뛰는 놈 위에 나는 놈 (0) | 2021.10.23 |

| 내 바다는 (0) | 2021.09.29 |

| 한가위-추석(秋夕)에 (0) | 2021.09.20 |

| 세월에 흔들리며 (0) | 2021.09.06 |