221030-221107

베란다가 있는 풍경 - 이옥순 - 책세상221030-221107

이 가을에 오래된 한옥의 사랑방 툇마루에 앉아 앞이 탁 트인 전망 속, 가까이는 갖가지 가을꽃들이 제 맘대로 얽혀있는 앞마당과, 멀게는 만산홍엽의 산자락에 뭉게구름 둥실대는 하늘가를 바라보며, 도자기잔에 국화주 한 잔 따라 입술을 적시는 모습을 상상해 보지 않은 사람 있을까? 거기에 석양마저 깃들면 무릎 한 번 탁 치지 않을 수가 없을 것 같다. 이 한국산 툇마루가 서양 베란 다의 기원이라고 하면 믿어줄 이는 없겠지만 전문가들의 설명이 아니더라도 서양 베란다의 모습과 기능은 툇마루를 닮았다.

나무를 잘 다듬어 지은 서양식 주택, 지붕으로부터 늘어지게 내어진 긴 처마 밑에 길게 일(一)자로 놓인 마루위에서 잘 가꾸어진 정원이 바라보이는 방향으로 놓인 의자에 앉아 앞에 놓인 다른 의자에, 남자들만의 모습이기는 하지만, 두 발목을 꼬아 다리를 올려놓고는 의자 옆 조그마한 간이 테이블에서

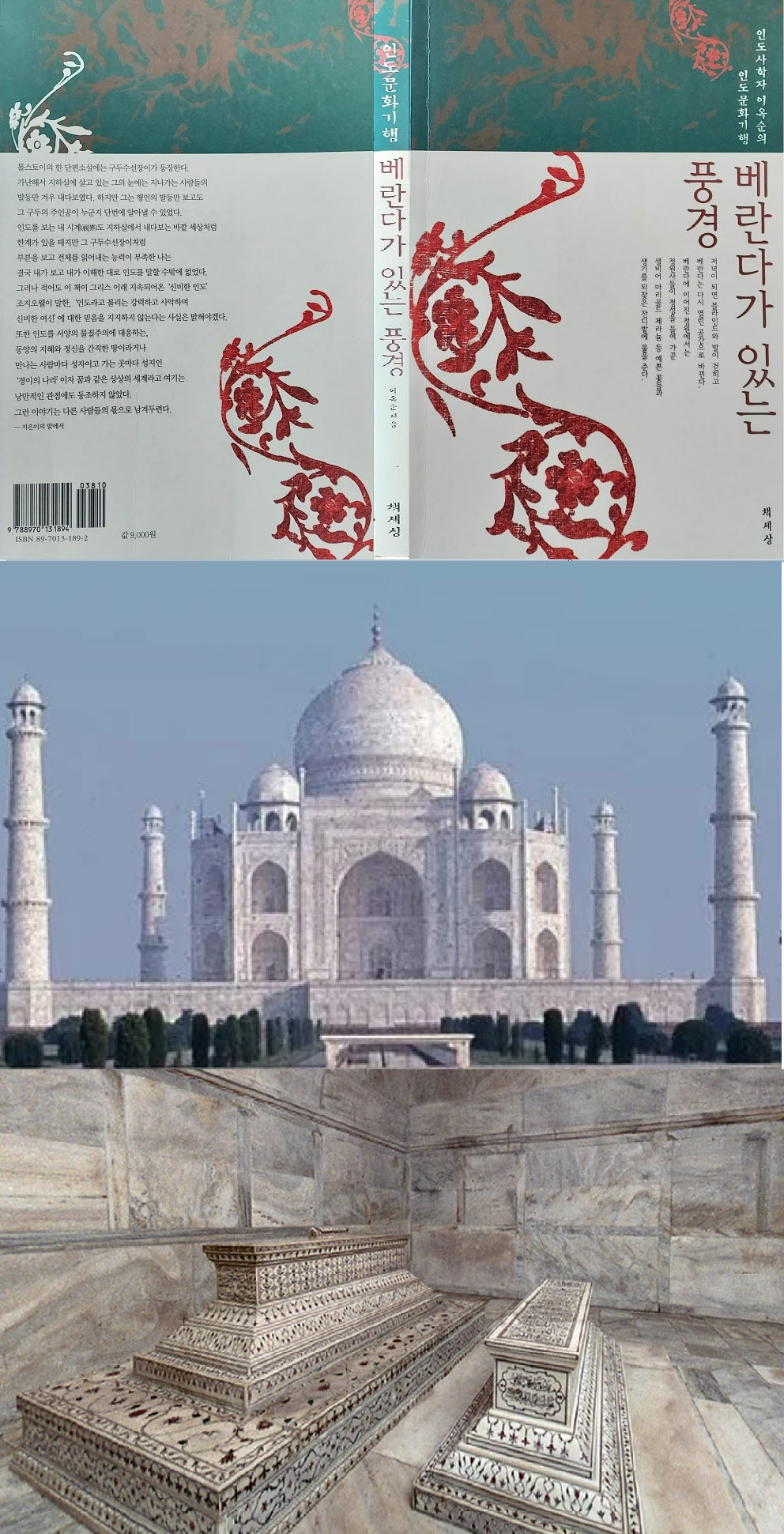

▲ 타지마할 전경과 그 속에 놓인 왕비와 왕의 관.

먼저 놓인 것이 왕비, 나중에 놓인 것이 왕이다.

영국식 커피잔을 들어 진한 커피의 내음을 즐기는 것이, 아니 그 보다는 영국식 홍차를 마시는 모습이 이 책의 제목인 ‘베란다가 있는 풍경’일까?

전문가가 아니면 얼마나 많은 사람들이 베란다, 발코니, 테라스를 구분 할 줄 아는지 궁금하다. 특히 우리에게는 아파트의 베란다확장이니 발코니확장이니 하는 혼합된 용어가 있기는 하지만 그게 베란다나 발코니가 풍기는 원래의 서정적 느낌보다는 자산을 늘리기 위한 인간의 물질적 욕심이 배인 것 같아 차라리 그 모두를 우리말로 툇마루라 부르는 게 더 낫겠다는 생각이 든다. 특히 요새 지어지는 모든 주거용 주택에는 그런 용어들이 딱히 구분 짓게 만들어 놓지는 않는 것 같다. 그러나 베란다건 발코니건 테라스건 간에 그런 공간의 여유는 우리 툇마루의 여유와 일맥상통하지 않을까 하는 생각이 든다.

‘베란다’라는 단어와 공간은 원래 인도에서 생긴 것이라고 한다. 자료를 찾으면 또 다른 설이 나오기는 하지만 영국이 인도를 지배한 덕분에 영어사전에 오르게 되었고 전 세계가 사용하는 단어가 되었다고 한다. 그러니 그 이전에 서양에는 그런 단어와 시스템이 없었다고 생각하여도 틀리지는 않을 것 같다. 요즈음 우리나라 베란다의 의미는 많이 달라졌다고 하지만 지금도 서양에서의 베란다라는 의미는 집의 일부이기는 하지만 벽체는 없고 탁 트인 공간에 지붕이 가려진 그러나 벽체 대신 양쪽 끝에서 긴 막대가 지붕을 지탱해주는 1층 공간이라고 하는데 이런 의미라면 우리 시골의 일반주택 툇마루나 한옥의 툇마루와 별로 다르다고는 하지 못하겠다. 그렇다면 영국이 인도가 아니라 우리나라를 지배하였다면 베란다 대신에 툇마루가 서양 건축의 한 단면이 되어 있을 수도 있겠다는 엉뚱한 생각이 떠올랐다.

이 책은 저자가 인도의 전역을 여행하면서 적어놓은 일반적인 여행기라기보다는 인도의 역사적 문화유산이나 각 지방에 대한 역사적 배경을 기술한 책이다. 일종의 인도역사책이라 할 수 있겠다. 따라서 ‘베란다’라는 것이 인도의 유산이라 하여 책제목에 베란다라는 단어를 도입한 것이 아닌가 생각된다. 저자는 역사를 전공하고 인도에 유학하여 인도의 근대사를 전공하며 석,박사를 취득하였다한다. 그러니 이 책에 기술된 역사적 내용은 일반 여행안내서에 기술된 내용보다는 구체적이며 학술적 바탕에 더 신뢰가 있다고 하여도 좋을 것이다. 그렇다 하여도 흥미위주의, 저자에 따라서는 철학적 요소를 많이 가미한 경우도 있지만, 인도의 넓고 복잡한 여러 왕국과 종교에 얽혀진 이야기들은 재미를 떠나 읽고 기억하기에는, 더구나 나이깨나 먹은 나에게는, 너무 어렵지 않나 하는 생각이 들었다. 특히 전혀 들어본 적이 없는 각 지역과 문화유산들의 이름은 책을 읽는 내내 더더욱 어려움을 가져왔다. 그러나 일반 독자인 내가 뭐 그런 이름까지 기억이 안 된다고 안타까워 할 필요는 없지 않을까.

학창시절에 배운 세계사의 한 대목에서 인도의 역사에 대하여 내 기억에 남아 있는 건 ‘무굴제국’과 ‘악바르 대제’ 그리고 ‘타지마할’ 정도밖에는 없다. 그나마 ‘악바르’라고 하는 왕의 이름은 우리말 ‘악바리’와 그 읽음이 비슷하기 때문에 잊지 않고 있었던 것이다. 그리고 현대까지 지속되고 있는 몇몇 도시이름이 기억의 전부이다. 그렇다고 우리의 역사도 잘 모르는 내가 인도의 역사까지 세세히 기억할 필요는 없으니 역사를 모르는 무식쟁이라고 스스로 치부하고 싶은 생각은 추호도 없다. 다른 분들이 그렇다 하여도 실로 당연한 것이라 생각한다. 사실 내가 기억하는 인도가 그것들이라고는 하여도 그 이름의 세세 면면함까지는 모르고 있었다. 이름을 기억하니 그와 관련된 뭐라도 추가적으로 알아야겠기로 이 책에서 가장 열심히 읽고 기억하려고 애쓴 부분은 그 이름들을 기술한 대목이었다. 그리고 좀 미심쩍은 부분은 별도로 인터넷을 찾아보기도 하였다.

무굴제국과 악바르 대제에서 떠오르는 것은 우선 수많은 전쟁이다. 그러나 ‘대리석으로 쓴 시(詩), 또는 ’대리석으로 된 꿈‘이라 불린다는 ’타지마할‘이라는 아름다운 건축물 또한 무굴제국의 일부였음에도 불구하고 죽은 왕비를 죽도록 그리워하며 22년에 걸쳐 그녀를 위한 무덤을 짓고 그것을 바라보며 평생을 살았다는 ’샤 자한‘ 황제의 순애보 때문에 타지마할은 무굴제국과 악바르에 대한 나의 선입견에서 벗어나고 있다. 그러나 그는 왕비가 죽은 후에도 35년을 더 살았다고 하며 “이제 내 인생에는 아무런 즐거움도 남지 않았다.”고 탄식한 그의 곁에는 왕비의 바람과는 달리 수 천 명의 여자들이 있었다고 한다. 그의 할아버지 악바르 대제가 남겨놓은 축척된 부를 토대로 자신을 위한 왕좌인 공작왕좌를 7년에 걸쳐 금과 보석으로 만드느라 세계의 금값을 올려놓았다는 그는 그러나 그의 사치를 못마땅하게 생각한 아들의 반란으로 쫓겨났으며 죽은 후에도 자신의 묘를 갖지 못하고 아들에 의하여 지금은 그가 ’평생을 그리워하던 왕비(?)‘의 거처인 타지마할에 놓였다. 난 인도에 가 본적이 없다. 그러나 타지마할은 사진으로 수없이 보아왔다. 그 사진들 중에서 가장 인상에 남는 건 관람객이 아무도 없는 텅 빈 타지마할을 배경으로 그 하얀 테라스 의자에 한 마리의 학처럼 홀로 고고히 앉아 있던 여인네의 모습이다.

인도는 200년간 영국의 지배를 받았다고 한다. 물론 인도의 국민들 중에는 그 시기를 생각하여 지금도 영국에 반감을 가진 사람들도 많을 것이라 생각한다. 그러나 지금 인도는 영연방의 회원국으로 영국과 긴밀히 협력하며 지내고 있다. 과거에 의한 대립보다는 과거를 토대로 현재의 국익을 취하는 모양새다. 우리는 36년간 일본의 지배를 받았다. 그러나 지금 우리는 그 슬픈 역사를 자신의 자리보전으로 이용하는 사람들에 의하여 지배당함으로써 과거의 역사 속에 갇혀있다. 어떻게 처신하는 게 국익에 도움이 되는 것인지 모두 심각하게 고민해야 될 시기가 아닌가 생각한다. 인도를 읽는 도중 문득 우리와 일본과의 현 관계가 떠올랐다.

2022년 11월 9일

하늘빛

음악 : 유튜브 https://www.youtube.com/watch?v=eOo_OJ6bcx8 링크

인도의향불 [색소폰]/ 현인 Incense of India [Sax. cover by Jina]

'이야기 흐름속으로 > 잡다한 이야기' 카테고리의 다른 글

| 아산 현충사와 안면도 (0) | 2022.11.23 |

|---|---|

| 비틀거리는 술잔 휘청거리는 술꾼 이야기 (3) | 2022.11.22 |

| 깊어가는 인천대공원의 가을 (0) | 2022.11.07 |

| 가을 햇살 좋은 바다 이야기 (0) | 2022.11.01 |

| 가을을 남기고 간 10월의 마지막 밤 (0) | 2022.11.01 |